山の恵み・食

山の料理/第4回【かっぽ酒とかっぽ鶏】

- 2011-02-08 (Tue)

- 山の料理

山の料理/第4回【かっぽ酒とかっぽ鶏】

注ぐたびに、かっぽ、かっぽと音がする「かっぽ酒」

地鶏とニンニク醤油と竹の風味もあいまって、「かっぽ鶏」

今回ご紹介するのは、高千穂地方の郷土料理『かっぽ酒』と『かっぽ鶏』です。高千穂町岩戸地区在住の「かっぽ料理」の名人、高藤文明さん(46歳)にご指導とご馳走をいただきました。

「かっぽ」とは、「竹」のこと。竹の特性である幹の空洞部分を活かせば、酒を沸かしたり鶏肉を蒸し焼きにできる鍋のような調理器具となります。竹のエキスもしみでて、野性味あふれる味は、まさにこの地方ならではのご馳走です。

「かっぽ料理」の名人、高藤文明さん

注ぐたびに、かっぽ、かっぽと音がする「かっぽ酒」

地鶏とニンニク醤油と竹の風味もあいまって、「かっぽ鶏」

今回ご紹介するのは、高千穂地方の郷土料理『かっぽ酒』と『かっぽ鶏』です。高千穂町岩戸地区在住の「かっぽ料理」の名人、高藤文明さん(46歳)にご指導とご馳走をいただきました。

「かっぽ」とは、「竹」のこと。竹の特性である幹の空洞部分を活かせば、酒を沸かしたり鶏肉を蒸し焼きにできる鍋のような調理器具となります。竹のエキスもしみでて、野性味あふれる味は、まさにこの地方ならではのご馳走です。

「かっぽ料理」の名人、高藤文明さん

- TrackBack (Close): -

山の料理 第3回【タケノコづくし】

- 2010-07-14 (Wed)

- 山の料理

山の料理 第3回【タケノコづくし】

今回、ご紹介するのは、前回(山の恵み【タケノコ採りと下ごしらえ】)収穫して下ごしらえしたタケノコ、アザミ、ワラビを使った山菜料理です。

煮しめ、タケノコ寿司、ワラビとキビ粉の地鶏スープ、アザミ飯、きゅうりの酢の物の5品です。「タケノコは、収穫してからが勝負!」。ということで、収穫した翌日にお料理し、お食事会となりました。

前回に引き続き、高千穂町押方地区の飯干幸子さん(78歳)、工藤シズさん(75歳)、甲斐啓子さん(66歳)と、ご近所の甲斐登志子さん(81歳)に、ご協力いただきました。

左から、啓子さん、幸子さん、シズさん。

登志子さん。ジャガイモの皮むき。

【煮しめ】

材料 タケノコ 鶏肉 ジャガイモ ニンジン インゲン豆 厚揚げ 乾燥椎茸 昆布

調味料 イリコだし みりん 薄口醤油 白砂糖 サラダ油 蜂蜜

ジャガイモと昆布以外の材料をいれて、ぐつぐつ煮ます。

ジャガイモは、すぐ煮えて溶けてしまうので、別の鍋に煮汁を入れて煮ます。

ある程度煮えたら、弱火にする。

幸子さん 「トロトロ炊いちょるうちに、別の仕事をすると。強火じゃと、すぐ汁がなくなって、焦げついてしまうき。」「コブと椎茸は、敵同士じゃから、別にしちょかんとすぐに煮えてしまう。」

美味しそう!もう少し!

煮しめ!

タケノコ寿司

材料 タケノコ 米 大葉

調味料 みりん カツオだし 醤油 砂糖 カボス酢

タケノコをみりん、カツオだし、醤油、砂糖で鍋で煮て味付けたのち、冷ましておく。

炊き上がった白米に、カボス酢を混ぜ、酢飯を作る。

_1.jpg)

サランラップにタケノコをのせ、その上に大葉を敷き酢飯をのせる。

優しく、しっかり巻く。

サランラップをとって、タケノコ寿司!

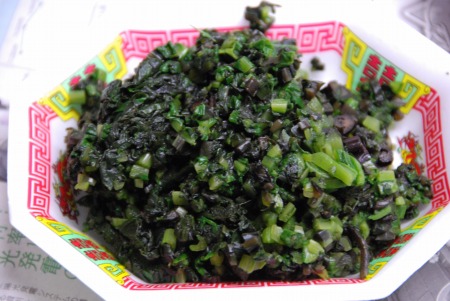

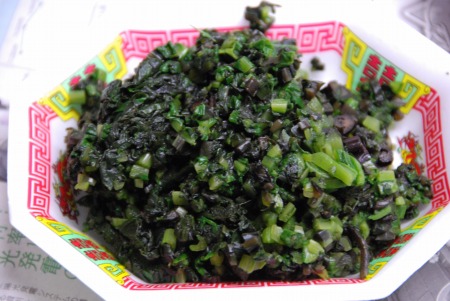

アザミ飯

材料 アザミ ベーコン エリンギ

調味料 塩コショウ

さっと湯を通し、流水であく抜きしたのち、刻んだアザミ。

ベーコンとアザミをフライパンで炒め、塩コショウで味を調える。

寿司のように冷ます。冷まさなくても美味しいので、お好みで。

アザミ飯!

ワラビとキビ粉の地鶏スープ

材料 ワラビ タケノコ キビ粉 ゴボウ ニンジン 地鶏

調味料 醤油 薄口醤油 塩

前日にあく抜きしたワラビの上部のフサフサ下部分をとる。

キビ粉以外の材料を鍋で煮て、調味料で味付けをする。

キビ粉は、水で溶かしながらかき混ぜる。

キビ粉は、一口大の大きさにして鍋にいれ一煮立ち。

ワラビとキビ粉の地鶏スープ!

きゅうりの酢の物

材料 きゅうり ショウガ 大葉

調味料 カボス酢

カボス酢は、お手製。作っておくと便利です♪

登志子さん 昔は、歳の晩ぐらいにしか、白い米は食べれんかった。麦や粟、キビ、トウキビを前の晩に臼で挽いて、米に混ぜて食べよった、米のほうが少ないぐらいだったね~。

たくさん料理が並んだので、ご近所さんや、ご友人をお招きしてのお食事会となりました。美味しい、美味しいと、みんなで仲良く食べました。

(レポート 藤木哲朗)

今回、ご紹介するのは、前回(山の恵み【タケノコ採りと下ごしらえ】)収穫して下ごしらえしたタケノコ、アザミ、ワラビを使った山菜料理です。

煮しめ、タケノコ寿司、ワラビとキビ粉の地鶏スープ、アザミ飯、きゅうりの酢の物の5品です。「タケノコは、収穫してからが勝負!」。ということで、収穫した翌日にお料理し、お食事会となりました。

前回に引き続き、高千穂町押方地区の飯干幸子さん(78歳)、工藤シズさん(75歳)、甲斐啓子さん(66歳)と、ご近所の甲斐登志子さん(81歳)に、ご協力いただきました。

左から、啓子さん、幸子さん、シズさん。

登志子さん。ジャガイモの皮むき。

【煮しめ】

材料 タケノコ 鶏肉 ジャガイモ ニンジン インゲン豆 厚揚げ 乾燥椎茸 昆布

調味料 イリコだし みりん 薄口醤油 白砂糖 サラダ油 蜂蜜

ジャガイモと昆布以外の材料をいれて、ぐつぐつ煮ます。

ジャガイモは、すぐ煮えて溶けてしまうので、別の鍋に煮汁を入れて煮ます。

ある程度煮えたら、弱火にする。

幸子さん 「トロトロ炊いちょるうちに、別の仕事をすると。強火じゃと、すぐ汁がなくなって、焦げついてしまうき。」「コブと椎茸は、敵同士じゃから、別にしちょかんとすぐに煮えてしまう。」

美味しそう!もう少し!

煮しめ!

タケノコ寿司

材料 タケノコ 米 大葉

調味料 みりん カツオだし 醤油 砂糖 カボス酢

タケノコをみりん、カツオだし、醤油、砂糖で鍋で煮て味付けたのち、冷ましておく。

炊き上がった白米に、カボス酢を混ぜ、酢飯を作る。

_1.jpg)

サランラップにタケノコをのせ、その上に大葉を敷き酢飯をのせる。

優しく、しっかり巻く。

サランラップをとって、タケノコ寿司!

アザミ飯

材料 アザミ ベーコン エリンギ

調味料 塩コショウ

さっと湯を通し、流水であく抜きしたのち、刻んだアザミ。

ベーコンとアザミをフライパンで炒め、塩コショウで味を調える。

寿司のように冷ます。冷まさなくても美味しいので、お好みで。

アザミ飯!

ワラビとキビ粉の地鶏スープ

材料 ワラビ タケノコ キビ粉 ゴボウ ニンジン 地鶏

調味料 醤油 薄口醤油 塩

前日にあく抜きしたワラビの上部のフサフサ下部分をとる。

キビ粉以外の材料を鍋で煮て、調味料で味付けをする。

キビ粉は、水で溶かしながらかき混ぜる。

キビ粉は、一口大の大きさにして鍋にいれ一煮立ち。

ワラビとキビ粉の地鶏スープ!

きゅうりの酢の物

材料 きゅうり ショウガ 大葉

調味料 カボス酢

カボス酢は、お手製。作っておくと便利です♪

登志子さん 昔は、歳の晩ぐらいにしか、白い米は食べれんかった。麦や粟、キビ、トウキビを前の晩に臼で挽いて、米に混ぜて食べよった、米のほうが少ないぐらいだったね~。

たくさん料理が並んだので、ご近所さんや、ご友人をお招きしてのお食事会となりました。美味しい、美味しいと、みんなで仲良く食べました。

(レポート 藤木哲朗)

- TrackBack (Close): -

山の料理 第2回【梅と梅酒作り】

- 2010-06-18 (Fri)

- 山の料理

山の料理 第2回【梅と梅酒作り】

今回ご紹介するのは、日之影町見立地区の梅と、梅酒づくりです。梅酒づくりは、高千穂町の酒造会社、高千穂酒造株式会社の工場を見学させていただきました。

日之影町は、とてもを山深い町です。森林面積は、277.68k㎡で、町土の約92%が森林です。今回、お邪魔した見立地区戸の口は、見立川を遡り、さらに山側へ上ったところにあります。

「分け入っても分け入っても青い山」種田山頭火の句が思わず浮かんでくるような、山深い集落です。

梅を栽培しているのは、見立梅部会(11戸)の皆さんです。高千穂酒造㈱では、平成10年より、見立梅部会の青梅を原材料とした梅酒製造を行っています。本格麦焼酎の原酒と日之影産(高千穂地方)の梅と糖類のみでつくった贅沢な梅酒です。梅本来の酸味と甘みが美味しいと、評判です。

【青梅の収穫】

梅の木は、収穫しやすいように、横へと這わせます。

梅雨の晴れ間に、爽快感のあるグリーン。六月の風を感じます。

実に傷がつかないように、一つ一つ手作業で収穫します。

収穫時期は、5月下旬から、6月下旬まで。「休みの日に息子が帰ってきて、手伝いました」。

手首を“くるっ”と回せば、へたが取れます。それが、コツですね。

「うまそうでしょ!」高千穂酒造の梅酒は、これぐらい熟れていた方がいいですよ。

坂本一馬さん(66歳) 坂本ケイ子さん(61歳)

梅の栽培を始めて、30年近くが経ちました。今年は、全国的には不作といわれていますが、ここはなぜか大豊作。花の散ったあとに、雪が2、3cm積もったから、今年は駄目じゃろな~と、思っちょったけど、昨年の倍、3,000~4,000kg収穫することができました。

二月上旬から、三月下旬の受粉期にニホンミツバチが働きます。そんな寒い時期に飛び回ってくれるのは、この蜂だけ。これが、一番の豊作の道です。

収穫された梅実。

かるいにも、いっぱいです。

_1.jpg)

各家庭で、選別作業をします。傷や痛んでいるものを除き、へたが残っているものはへたを取り、大、中、小のサイズで選別します。

選別作業に勤しむお母さんたちと、高千穂酒造㈱飯干工場長(写真、右)。

山口雅司さん(60歳)さん (写真、左)

見立梅部会は、下組、仲組、上組の11戸の農家で構成されています。梅の収穫は、5月下旬から、6月下旬まで。梅の品種は、鶯宿、玉英、南高、白河賀、古城などです。栽培地が、標高差2百メートルほど違うところもありますから、当然、品種や収穫時期が変わってきます。

見立の梅は、実が引締まっていて、甘味があります。昼と夜の寒暖の差があり、山と山の間に、見立川の霧が立ち込める環境が、生育に良いのでしょう。ちなみに、ここで収穫された椎茸も、農林水産大臣賞をとっています。

青梅は、農協や、生協に出荷しています。梅干も800kgつけて、企業を通して販売しています。これもなかなか、評判が良いですよ。

収穫された梅実は、10kgずつ、袋に入れます。

高千穂地区農業協同組合の職員が、集めて周ります。

見晴らしもよく、天気も良いので、気持ちが良いです。

農協の軽トラが連なり、賑やかです。

【梅酒づくり】

高千穂酒造株式会社。左奥に見えるのが、工場です。

前日に収穫された青梅が、農協より配送されます。

みずみずしく、美味しそう。

甘い香り、そのままとって食べたい。熟れた実を混ぜることで、梅酒の香りが際立ちます。

梅実の洗浄作業。流水で丁寧に洗浄します。ほとんどないそうですが、傷んでいるやつがあれば除き、へたも取ります。

洗浄は2工程。さらに、丹念に洗っていきます。

_1.jpg)

梅実浸漬タンク。一日3トン。合計で、15トンの梅実を漬けます。

_1.jpg)

タンクの上部から、梅実をいれます。

_1.jpg)

麦焼酎「わかむぎ」の原酒に浸ります。梅の甘い香りと焼酎の香りで、気分が良くなります。

_1.jpg)

最後に、氷砂糖をいれて作業は完了。実と実の間を、氷砂糖が溶けていきます。

出来上がりは、今年の10月頃。従業員の皆さん、美味しい笑顔、ありがとうございます!

高千穂酒造株式会社 ホームページ

http://www.takachihosyuzo.co.jp/

【おまけ・青梅とお酢のサワードリンク】

梅実をおすそ分けしていただきましたので、お酢でつくるサワードリンクをつくりました。(ミツカン酢についていた、作り方を参考にします)

(材料 約16杯分)

梅実 200グラム

氷砂糖 400グラム

食酢 400グラム

(作り方)

① 密封できる広口ビンに、上記の材料をいれ、蓋をして、涼しい場所に置きます。

② 一日に一回、蓋をしたまま、軽く混ぜます。

③ 三週間程度、同じ作業を繰り返します。

④ そして完成。水または炭酸水で、約5倍に薄めていただきます。

梅パワーで、夏を乗り切ります!

(レポート 藤木哲朗)

今回ご紹介するのは、日之影町見立地区の梅と、梅酒づくりです。梅酒づくりは、高千穂町の酒造会社、高千穂酒造株式会社の工場を見学させていただきました。

日之影町は、とてもを山深い町です。森林面積は、277.68k㎡で、町土の約92%が森林です。今回、お邪魔した見立地区戸の口は、見立川を遡り、さらに山側へ上ったところにあります。

「分け入っても分け入っても青い山」種田山頭火の句が思わず浮かんでくるような、山深い集落です。

梅を栽培しているのは、見立梅部会(11戸)の皆さんです。高千穂酒造㈱では、平成10年より、見立梅部会の青梅を原材料とした梅酒製造を行っています。本格麦焼酎の原酒と日之影産(高千穂地方)の梅と糖類のみでつくった贅沢な梅酒です。梅本来の酸味と甘みが美味しいと、評判です。

【青梅の収穫】

梅の木は、収穫しやすいように、横へと這わせます。

梅雨の晴れ間に、爽快感のあるグリーン。六月の風を感じます。

実に傷がつかないように、一つ一つ手作業で収穫します。

収穫時期は、5月下旬から、6月下旬まで。「休みの日に息子が帰ってきて、手伝いました」。

手首を“くるっ”と回せば、へたが取れます。それが、コツですね。

「うまそうでしょ!」高千穂酒造の梅酒は、これぐらい熟れていた方がいいですよ。

坂本一馬さん(66歳) 坂本ケイ子さん(61歳)

梅の栽培を始めて、30年近くが経ちました。今年は、全国的には不作といわれていますが、ここはなぜか大豊作。花の散ったあとに、雪が2、3cm積もったから、今年は駄目じゃろな~と、思っちょったけど、昨年の倍、3,000~4,000kg収穫することができました。

二月上旬から、三月下旬の受粉期にニホンミツバチが働きます。そんな寒い時期に飛び回ってくれるのは、この蜂だけ。これが、一番の豊作の道です。

収穫された梅実。

かるいにも、いっぱいです。

_1.jpg)

各家庭で、選別作業をします。傷や痛んでいるものを除き、へたが残っているものはへたを取り、大、中、小のサイズで選別します。

選別作業に勤しむお母さんたちと、高千穂酒造㈱飯干工場長(写真、右)。

山口雅司さん(60歳)さん (写真、左)

見立梅部会は、下組、仲組、上組の11戸の農家で構成されています。梅の収穫は、5月下旬から、6月下旬まで。梅の品種は、鶯宿、玉英、南高、白河賀、古城などです。栽培地が、標高差2百メートルほど違うところもありますから、当然、品種や収穫時期が変わってきます。

見立の梅は、実が引締まっていて、甘味があります。昼と夜の寒暖の差があり、山と山の間に、見立川の霧が立ち込める環境が、生育に良いのでしょう。ちなみに、ここで収穫された椎茸も、農林水産大臣賞をとっています。

青梅は、農協や、生協に出荷しています。梅干も800kgつけて、企業を通して販売しています。これもなかなか、評判が良いですよ。

収穫された梅実は、10kgずつ、袋に入れます。

高千穂地区農業協同組合の職員が、集めて周ります。

見晴らしもよく、天気も良いので、気持ちが良いです。

農協の軽トラが連なり、賑やかです。

【梅酒づくり】

高千穂酒造株式会社。左奥に見えるのが、工場です。

前日に収穫された青梅が、農協より配送されます。

みずみずしく、美味しそう。

甘い香り、そのままとって食べたい。熟れた実を混ぜることで、梅酒の香りが際立ちます。

梅実の洗浄作業。流水で丁寧に洗浄します。ほとんどないそうですが、傷んでいるやつがあれば除き、へたも取ります。

洗浄は2工程。さらに、丹念に洗っていきます。

_1.jpg)

梅実浸漬タンク。一日3トン。合計で、15トンの梅実を漬けます。

_1.jpg)

タンクの上部から、梅実をいれます。

_1.jpg)

麦焼酎「わかむぎ」の原酒に浸ります。梅の甘い香りと焼酎の香りで、気分が良くなります。

_1.jpg)

最後に、氷砂糖をいれて作業は完了。実と実の間を、氷砂糖が溶けていきます。

出来上がりは、今年の10月頃。従業員の皆さん、美味しい笑顔、ありがとうございます!

高千穂酒造株式会社 ホームページ

http://www.takachihosyuzo.co.jp/

【おまけ・青梅とお酢のサワードリンク】

梅実をおすそ分けしていただきましたので、お酢でつくるサワードリンクをつくりました。(ミツカン酢についていた、作り方を参考にします)

(材料 約16杯分)

梅実 200グラム

氷砂糖 400グラム

食酢 400グラム

(作り方)

① 密封できる広口ビンに、上記の材料をいれ、蓋をして、涼しい場所に置きます。

② 一日に一回、蓋をしたまま、軽く混ぜます。

③ 三週間程度、同じ作業を繰り返します。

④ そして完成。水または炭酸水で、約5倍に薄めていただきます。

梅パワーで、夏を乗り切ります!

(レポート 藤木哲朗)

- TrackBack (Close): -

山の料理 第1回【こんにゃく作り】

- 2010-01-10 (Sun)

- 山の料理

山の料理 第1回【こんにゃく作り】

今回は、高千穂町の農家、興梠アイさん(69歳)に『こんにゃく作り』について学びました。

こんにゃくは、こんにゃく芋を原料にしています。高千穂の農家の庭や土手を見ると、こんにゃく芋が、わさわさと生えていることがあります。大抵は、以前、植えたものが、勝手に繁殖したもののようです。昔は、どこの農家でもこんにゃく作りをしていたようですが、今では、その光景も珍しいものとなりました。

興梠家には、大きなカマドがあります。アイさんが嫁ぐ前年に、興梠家がアイさんのために新調したそうです。昭和36年のことですが、未だに現役で働いています。本当にその大きさといったら、目を見張るものがあります。百人分の煮しめが炊ける特大の釜に、大、中、小の釜。七輪に湯鍋がつき、煙突が二本伸びています。このカマドが、こんにゃく作りに力を発揮します。

【こんにゃく作り】

① カマドに火を入れ、釜で水を沸騰させておきます。

② こんにゃく芋を洗います。(二年物の特大。1.47kg)

③ こんにゃく芋を適当な大きさに切り分けます。

④ 切り分けたこんにゃく芋を熱湯に入れ、数時間かけて茹で上げます。(アイさんちの通常のつくり方は、夜から朝にかけて、カマドの余熱を利用して茹で上げます。今日は、昼バージョン)

⑤ 水が蒸発してしまうので、時折、水を差します。

⑥ こんにゃく芋に箸がスッゥーと、通るようになったら、釜からあげます。

_2.jpg)

⑦ 熱いうちに、皮を剥きます。

⑧ 皮を剥いたものを包丁で、サイコロ状に細かく切り分けます。(つまみぐいしたら、口の中がピリピリします。要注意です)

⑨ サイコロ状に切った材料に水を加えミキサーにかけ、液状にします。

⑩ 液状にしたものをボールに移し、手で空気を入れるように練ります。

⑪ 途中に、炭酸ソーダを加えます。硬さを調節するために水も加えます。(こんにゃく芋1㎏に対して、炭酸ソーダ30g。炭酸ソーダのかわりに灰汁を使うこともあります)

⑫ 硬くなりすぎず、軟らかくなりすぎず、粘りがなくなるくらいまで、さらに練ります。「カチンカチンは、コクンコクンで美味しくない」勘と経験が頼りです。芋によっても、固まり方に違いがあります。

⑬ 程よい硬さになったら、まるめて団子状にします。

⑭ 団子状になったものを湯に入れます。入れたばかりのものは、形が壊れやすいので、湯が煮えたぎらないように気をつけます。

_1.jpg)

⑮ 重なって凹んだら、そのままの形で茹で上がってしまうので、あまり重ならないようにします。

⑯ 一時間ほど、茹でます。

⑰ 時折、まんべんなく湯に浸かるように天地をひっくり返します。

⑱ 調度良い頃合になったら、ざるにあげて冷やします。

⑲ 流水でも冷やします。

⑳ 完成です。今日は、アイさんお手製の山椒味噌で食べました。コンニャクの歯ごたえが、「トゥルン、トゥルン」しています。確かに、「コクン、コクン」ではないです。山椒味噌とよく合います。美味しくて、幸せです。ありがとうございました。

興梠夫妻。アイさん、尊教さん。

カマドは興梠家の宝物。

(レポート 藤木哲朗)

今回は、高千穂町の農家、興梠アイさん(69歳)に『こんにゃく作り』について学びました。

こんにゃくは、こんにゃく芋を原料にしています。高千穂の農家の庭や土手を見ると、こんにゃく芋が、わさわさと生えていることがあります。大抵は、以前、植えたものが、勝手に繁殖したもののようです。昔は、どこの農家でもこんにゃく作りをしていたようですが、今では、その光景も珍しいものとなりました。

興梠家には、大きなカマドがあります。アイさんが嫁ぐ前年に、興梠家がアイさんのために新調したそうです。昭和36年のことですが、未だに現役で働いています。本当にその大きさといったら、目を見張るものがあります。百人分の煮しめが炊ける特大の釜に、大、中、小の釜。七輪に湯鍋がつき、煙突が二本伸びています。このカマドが、こんにゃく作りに力を発揮します。

【こんにゃく作り】

① カマドに火を入れ、釜で水を沸騰させておきます。

② こんにゃく芋を洗います。(二年物の特大。1.47kg)

③ こんにゃく芋を適当な大きさに切り分けます。

④ 切り分けたこんにゃく芋を熱湯に入れ、数時間かけて茹で上げます。(アイさんちの通常のつくり方は、夜から朝にかけて、カマドの余熱を利用して茹で上げます。今日は、昼バージョン)

⑤ 水が蒸発してしまうので、時折、水を差します。

⑥ こんにゃく芋に箸がスッゥーと、通るようになったら、釜からあげます。

_2.jpg)

⑦ 熱いうちに、皮を剥きます。

⑧ 皮を剥いたものを包丁で、サイコロ状に細かく切り分けます。(つまみぐいしたら、口の中がピリピリします。要注意です)

⑨ サイコロ状に切った材料に水を加えミキサーにかけ、液状にします。

⑩ 液状にしたものをボールに移し、手で空気を入れるように練ります。

⑪ 途中に、炭酸ソーダを加えます。硬さを調節するために水も加えます。(こんにゃく芋1㎏に対して、炭酸ソーダ30g。炭酸ソーダのかわりに灰汁を使うこともあります)

⑫ 硬くなりすぎず、軟らかくなりすぎず、粘りがなくなるくらいまで、さらに練ります。「カチンカチンは、コクンコクンで美味しくない」勘と経験が頼りです。芋によっても、固まり方に違いがあります。

⑬ 程よい硬さになったら、まるめて団子状にします。

⑭ 団子状になったものを湯に入れます。入れたばかりのものは、形が壊れやすいので、湯が煮えたぎらないように気をつけます。

_1.jpg)

⑮ 重なって凹んだら、そのままの形で茹で上がってしまうので、あまり重ならないようにします。

⑯ 一時間ほど、茹でます。

⑰ 時折、まんべんなく湯に浸かるように天地をひっくり返します。

⑱ 調度良い頃合になったら、ざるにあげて冷やします。

⑲ 流水でも冷やします。

⑳ 完成です。今日は、アイさんお手製の山椒味噌で食べました。コンニャクの歯ごたえが、「トゥルン、トゥルン」しています。確かに、「コクン、コクン」ではないです。山椒味噌とよく合います。美味しくて、幸せです。ありがとうございました。

興梠夫妻。アイさん、尊教さん。

カマドは興梠家の宝物。

(レポート 藤木哲朗)

- TrackBack (Close): -