山の恵み・食

山の料理/第4回【かっぽ酒とかっぽ鶏】

- 2011-02-08 (Tue)

- 山の料理

山の料理/第4回【かっぽ酒とかっぽ鶏】

注ぐたびに、かっぽ、かっぽと音がする「かっぽ酒」

地鶏とニンニク醤油と竹の風味もあいまって、「かっぽ鶏」

今回ご紹介するのは、高千穂地方の郷土料理『かっぽ酒』と『かっぽ鶏』です。高千穂町岩戸地区在住の「かっぽ料理」の名人、高藤文明さん(46歳)にご指導とご馳走をいただきました。

「かっぽ」とは、「竹」のこと。竹の特性である幹の空洞部分を活かせば、酒を沸かしたり鶏肉を蒸し焼きにできる鍋のような調理器具となります。竹のエキスもしみでて、野性味あふれる味は、まさにこの地方ならではのご馳走です。

「かっぽ料理」の名人、高藤文明さん

注ぐたびに、かっぽ、かっぽと音がする「かっぽ酒」

地鶏とニンニク醤油と竹の風味もあいまって、「かっぽ鶏」

今回ご紹介するのは、高千穂地方の郷土料理『かっぽ酒』と『かっぽ鶏』です。高千穂町岩戸地区在住の「かっぽ料理」の名人、高藤文明さん(46歳)にご指導とご馳走をいただきました。

「かっぽ」とは、「竹」のこと。竹の特性である幹の空洞部分を活かせば、酒を沸かしたり鶏肉を蒸し焼きにできる鍋のような調理器具となります。竹のエキスもしみでて、野性味あふれる味は、まさにこの地方ならではのご馳走です。

「かっぽ料理」の名人、高藤文明さん

- TrackBack (Close): -

山の恵み 第5回【薪ストーブ】

- 2010-12-16 (Thu)

- 山の恵み

山の恵み 第5回【薪ストーブ】

今回は、薪ストーブについて、ご紹介します。

エアコンや石油ファンヒーター、こたつなど、寒い冬にはかかせない暖房器具が色々とありますが、その中で、自然の恵みを一番感じられるのが、薪ストーブだと思います。

ゆらゆらと揺れる炎を見ながら、暖をとる。やわらかな温もりに身を包まれる喜びを薪ストーブユーザーの誰もが嬉しそうに口にします。

宮崎県北山間部は、日本最南端のスキー場、五ヶ瀬ハイランドスキー場に代表されるように、南国宮崎にありながら、冬の冷え込みが厳しい地域です。

それと同時に、以前取材した五ヶ瀬町での【薪ストーブでエコビレッジ】の取り組みのように、森林資源に恵まれた地域でもあります。そういう背景もあり、年々薪ストーブを利用する家庭が増えているようです。

実は、我が家にも三年前に購入した薪ストーブ(会社名スキャン、デンマーク)がありますので、それを例にとってご紹介したいと思います。

今回は、薪ストーブについて、ご紹介します。

エアコンや石油ファンヒーター、こたつなど、寒い冬にはかかせない暖房器具が色々とありますが、その中で、自然の恵みを一番感じられるのが、薪ストーブだと思います。

ゆらゆらと揺れる炎を見ながら、暖をとる。やわらかな温もりに身を包まれる喜びを薪ストーブユーザーの誰もが嬉しそうに口にします。

宮崎県北山間部は、日本最南端のスキー場、五ヶ瀬ハイランドスキー場に代表されるように、南国宮崎にありながら、冬の冷え込みが厳しい地域です。

それと同時に、以前取材した五ヶ瀬町での【薪ストーブでエコビレッジ】の取り組みのように、森林資源に恵まれた地域でもあります。そういう背景もあり、年々薪ストーブを利用する家庭が増えているようです。

実は、我が家にも三年前に購入した薪ストーブ(会社名スキャン、デンマーク)がありますので、それを例にとってご紹介したいと思います。

- TrackBack (Close): -

山の恵み 第4回【郷土のお米探訪】

- 2010-10-20 (Wed)

- 山の恵み

山の恵み 第4回【郷土のお米探訪】

今回は、『郷土のお米探訪』と題しまして、宮崎県北五ヶ瀬川流域圏のお米をご紹介します。

豊穣の季節となりました。田んぼで揺れていた黄金色の稲穂も順々に刈り取られ、田に設えられた竿にかけられていく労働風景が、郷土の各地でみられます。

農家の高齢化が進んでいますが、この時期には、農業をしていない息子や娘、遠方で暮らす親戚も稲刈り作業に集まるところが多いようで、村は収穫の喜びと合わせて、いつもより賑やかになります。

県北山間部の田は、幅が狭く、小さな田がいくつも折り重なるように棚田を形成していますので、大型の機械が使えるところが少なく、個々の労働力が頼りです。稲刈り作業の手伝いがいると、ずいぶん仕事が楽になります。

刈り取られた稲は、脱穀され、共同のもみすり場で乾燥、籾すり作業をしたのち、玄米で地元の農業組合(JA)に出荷するのが、一般的です。自家消費米は、別に精米します。また、長期保存する場合は籾で保存する場合が多いようです。

【五ヶ瀬町・菊池靖隆さん(72歳)のイセヒカリ】

菊池靖隆さんは、イセヒカリという珍しいお米を作っています。

イセヒカリは、三重県の伊勢神宮の御神田から誕生しました。平成元年、伊勢地方は二度の台風災害にあいました。御神田の稲が風雨により倒伏する中、中央に二株だけ、直立する稲があったそうです。調べた結果、新種の米であるということが分かりました。厳しい条件下でも生き抜いたのは、突然変異を起こして、強くなっていたからでした。

「俺と同じで背丈は短いけど、病害虫にも強い丈夫な米よ!」と、菊池さんは評します。歯ごたえがしっかりした、美味しいお米だそうです。

「今年は株間を3cm縮めたお陰で、よう育った」。 山水を利用し、牛を養い、農業を追求してきた菊池さん。若い時分は、農業研究のため、熊本県八代市まで自転車で通ったそうです。その情熱は、年を重ねても消えません。今年は、口蹄疫の問題で精神的にがっくりしたそうですが、負けてなるものかと自分を奮い立たせてきました。

田の横を登る軽トラックの挨拶代わりのクラクションに、「おぉ〜!」と、大きな声で返事をし、稲刈り作業に励みます。

はざ掛けするのは、稲に残された可能性をしっかりと稲穂に伝えるため。独自の宇宙観を持って、しっかりと米作りに向き合っていました。

【高千穂町・尾谷のおたに米】

天孫降臨の地・高千穂町からは、尾谷集落の『おたに米』です。品種はヒノヒカリです。尾谷集落は、天岩戸伝説で有名な天岩戸神社までの道すがらあります。山を背に日本棚田100選にも選ばれた栃又棚田が連なり、日本の原風景を思わせる風光明媚なところです。

その棚田は、農夫が朝に夕に一鍬、一鍬、作り上げたものです。陽を浴びて働く農夫の姿を見て、そう考えては驚きと感謝の念を抱きます。

今村康薦さん(44歳)。「昔から、この地域の米は美味しいとよ。日当りも良いし、水も良い。水は、岩戸の山から数十kmと用水路を流れる間に温もるから、それが良い。食べてみない、違いが分かるはずじゃき」。

堆肥は、集落の共同作業でつくる完熟堆肥「棚田で元気」を使用。特別栽培米の認定も受けています。

興梠哲男さん(54歳)「このままの米の価格じゃ、農家は潰れる。少しでも価格をあげて、作物を作る意欲を持たにゃいかん。今頑張らんと、未来はない。」

今年は、ニコマルという新しい品種にも挑戦しました。集落みんなの力を合わせて、希望を掲げています。

【日之影町・恋和神の御花米】

四月になれば桜が咲き、五月になれば色とりどりのお花が棚田に咲き誇ります。村から街から、多くの人が深角駅に集まり、一日中歌って踊って山の幸を食べて、お花畑のコンサートを楽しみます。

主催者は、深角駅長こと山本英治さん(61歳)。深角駅は、今はなき高千穂鉄道高千穂線にある木造の小さな駅。列車は走ってないけれども、この深角駅周辺をみんなが集まる癒しの場所にしようと、山本さんは公園化づくりに励んでいます。

五月のお花畑をみんなが楽しんだ後、お花はそのまま田にすき込まれ緑肥となります。そして、秋には黄金色が鮮やかな稲穂が揺れます。

恋和神は山本さんちの屋号。だから、『恋和神の御花米』。「うちのは、理由は分からんけど、消毒せんでも病気にならんわ。でも、今年は猪にずいぶんやられた。まあ、あれも山の主じゃから、しょうがないわ」

そう笑う山本さん。来年はもっと性根をいれて、米作りに励むそうです。

【延岡市北方町・上鹿川のひめしゃら米】

『ひめしゃら米』が育つ、延岡市北方町上鹿川集落のロケーションは抜群です!周囲を1200メートル級の山々が囲み、巨岩、秘石の存在感は絶大です。地球の歴史と鼓動を感じるような上鹿川の風景を一度見ると、二度と忘れることはできません。何度も訪れたくなる不思議な場所です。

鹿川を流れる水は清らかで、ぽっかりと広がる青空からは、ドカッと太陽が降り注ぎます。その太陽を浴びて伸びやかに稲穂が薫ります。

「五月下旬に田植えをして、十月の下旬に収穫します。日照時間の長さ、朝晩の温度差が大きいのも美味しい米の理由でしょう。」生産者の西高光義さん(50歳)、控えめですが、とても誇らしげです。

花崗岩から湧き出る川の水を引き、山の養分を蓄えた土地。牛の敷寝に刈干しを撒いて熟成させた堆肥を使うのも美味しさの秘密です。

西高さんは、その完熟堆肥を使い、夏秋トマトも栽培しています。甘くて美味しいと評判です。

風土に根ざし、その恵みを最大限に活かした米作り、作物づくりです。

風土がとりなす縁もあります。おにぎりを持って、村を歩いてみると、車からでは見られない村の営みが心にしみます。

【日之影町・阿下集落の水車】

水車小屋に入ると、心地の良い籾の香りに包まれます。ドーン、ドーンと、二本の杵が、石臼をそれぞれついています。外では、川の水の音。水車がコトコトと回り、上手い具合に、杵と連動しています。

水車の持ち主は、河野一郎さん(68歳)。昔はどこにでもあった水車、精米の文化を後世に伝えたいと、四年前に地元の大工さんとつくりました。

「籾からいれて14〜15時間程度で、精米が終わります。途中に、一回とうみで、籾殻を飛ばします。熱があがらんから、米の栄養価を損なうことなく、美味しいお米になりますよ」。

この集落では、今年度にもう三基水車を設え、田に菜の花、石垣にシバザクラ、山に紅葉を植える予定だそうです。

『水車のもみじの里づくり』。村人総出で、癒しの里を築いています。

【郷土のお米とこれから】

喜六の郷土は、宮崎県北にあります。今回は、五ヶ瀬川流域圏の5つの地域をレポートしましたが、こだわりと愛情を持って、米作りに励んでいる農家の方々が郷土にはたくさんいます。

その仕事は、米作りに限らず、畑を守り、山を守り、村の景観を守り、ひいては国土を守る仕事です。農家があり、食ベものがあってこそ、私たちは人間としての生産活動を行えます。

ところが、日本の農村地帯では、過疎化、少子高齢化が進み、それに比例し、農家数、農業就業人口も激減しています。宮崎県北地域も例外ではなく、むしろその先進地域だと言えるでしょう。

私たちが、見ている棚田も、そのほとんどがおじいさん、おばあさんの手によって、維持されています。担い手不足もあり、今後のことについては、皆、不安に思っています。

そんな中で、米価暴落というショッキングなニュースが流れています。その原因は、政府の備蓄米のだぶつきによる買い控え。戸別所得補償モデル事業により米の生産による収益が期待されることから、その分を値引きした価格での取引、流通が行われていること。そして、猛暑による一等米の減少。二等米、三等米の増加。デフレなどが理由としてあげられています。

こちらの農業者に話を聴いたところでは、「出荷した時点で赤字になるのではないか」、ということでした。さらに、戸別所得補償モデル事業では、米農家といえどもその土地が借地だと、地権者との合意の上でその受給者が決められため、補償対象にならないなど曖昧な点が多く、農業を廃業せざるをえない農家が増えるということでした。

メディアでは、食料へ対する危機感として、食料自給率が示されますが、大切なのは【食料自給力】です。日本の人口に対する農業従事者は、ほんの2%足らずで、その45%以上が70歳以上の高齢者だと言われています。県内、特に県北山間部では、その割合がさらに高いでしょう。

喜六では、郷土の農家に感謝し、その景観が守られるよう今後、農山漁村の下支えになるような事業にも取り組んでいきたいと考えています。

【レポート 藤木哲朗】

今回は、『郷土のお米探訪』と題しまして、宮崎県北五ヶ瀬川流域圏のお米をご紹介します。

豊穣の季節となりました。田んぼで揺れていた黄金色の稲穂も順々に刈り取られ、田に設えられた竿にかけられていく労働風景が、郷土の各地でみられます。

農家の高齢化が進んでいますが、この時期には、農業をしていない息子や娘、遠方で暮らす親戚も稲刈り作業に集まるところが多いようで、村は収穫の喜びと合わせて、いつもより賑やかになります。

県北山間部の田は、幅が狭く、小さな田がいくつも折り重なるように棚田を形成していますので、大型の機械が使えるところが少なく、個々の労働力が頼りです。稲刈り作業の手伝いがいると、ずいぶん仕事が楽になります。

刈り取られた稲は、脱穀され、共同のもみすり場で乾燥、籾すり作業をしたのち、玄米で地元の農業組合(JA)に出荷するのが、一般的です。自家消費米は、別に精米します。また、長期保存する場合は籾で保存する場合が多いようです。

【五ヶ瀬町・菊池靖隆さん(72歳)のイセヒカリ】

菊池靖隆さんは、イセヒカリという珍しいお米を作っています。

イセヒカリは、三重県の伊勢神宮の御神田から誕生しました。平成元年、伊勢地方は二度の台風災害にあいました。御神田の稲が風雨により倒伏する中、中央に二株だけ、直立する稲があったそうです。調べた結果、新種の米であるということが分かりました。厳しい条件下でも生き抜いたのは、突然変異を起こして、強くなっていたからでした。

「俺と同じで背丈は短いけど、病害虫にも強い丈夫な米よ!」と、菊池さんは評します。歯ごたえがしっかりした、美味しいお米だそうです。

「今年は株間を3cm縮めたお陰で、よう育った」。 山水を利用し、牛を養い、農業を追求してきた菊池さん。若い時分は、農業研究のため、熊本県八代市まで自転車で通ったそうです。その情熱は、年を重ねても消えません。今年は、口蹄疫の問題で精神的にがっくりしたそうですが、負けてなるものかと自分を奮い立たせてきました。

田の横を登る軽トラックの挨拶代わりのクラクションに、「おぉ〜!」と、大きな声で返事をし、稲刈り作業に励みます。

はざ掛けするのは、稲に残された可能性をしっかりと稲穂に伝えるため。独自の宇宙観を持って、しっかりと米作りに向き合っていました。

【高千穂町・尾谷のおたに米】

天孫降臨の地・高千穂町からは、尾谷集落の『おたに米』です。品種はヒノヒカリです。尾谷集落は、天岩戸伝説で有名な天岩戸神社までの道すがらあります。山を背に日本棚田100選にも選ばれた栃又棚田が連なり、日本の原風景を思わせる風光明媚なところです。

その棚田は、農夫が朝に夕に一鍬、一鍬、作り上げたものです。陽を浴びて働く農夫の姿を見て、そう考えては驚きと感謝の念を抱きます。

今村康薦さん(44歳)。「昔から、この地域の米は美味しいとよ。日当りも良いし、水も良い。水は、岩戸の山から数十kmと用水路を流れる間に温もるから、それが良い。食べてみない、違いが分かるはずじゃき」。

堆肥は、集落の共同作業でつくる完熟堆肥「棚田で元気」を使用。特別栽培米の認定も受けています。

興梠哲男さん(54歳)「このままの米の価格じゃ、農家は潰れる。少しでも価格をあげて、作物を作る意欲を持たにゃいかん。今頑張らんと、未来はない。」

今年は、ニコマルという新しい品種にも挑戦しました。集落みんなの力を合わせて、希望を掲げています。

【日之影町・恋和神の御花米】

四月になれば桜が咲き、五月になれば色とりどりのお花が棚田に咲き誇ります。村から街から、多くの人が深角駅に集まり、一日中歌って踊って山の幸を食べて、お花畑のコンサートを楽しみます。

主催者は、深角駅長こと山本英治さん(61歳)。深角駅は、今はなき高千穂鉄道高千穂線にある木造の小さな駅。列車は走ってないけれども、この深角駅周辺をみんなが集まる癒しの場所にしようと、山本さんは公園化づくりに励んでいます。

五月のお花畑をみんなが楽しんだ後、お花はそのまま田にすき込まれ緑肥となります。そして、秋には黄金色が鮮やかな稲穂が揺れます。

恋和神は山本さんちの屋号。だから、『恋和神の御花米』。「うちのは、理由は分からんけど、消毒せんでも病気にならんわ。でも、今年は猪にずいぶんやられた。まあ、あれも山の主じゃから、しょうがないわ」

そう笑う山本さん。来年はもっと性根をいれて、米作りに励むそうです。

【延岡市北方町・上鹿川のひめしゃら米】

『ひめしゃら米』が育つ、延岡市北方町上鹿川集落のロケーションは抜群です!周囲を1200メートル級の山々が囲み、巨岩、秘石の存在感は絶大です。地球の歴史と鼓動を感じるような上鹿川の風景を一度見ると、二度と忘れることはできません。何度も訪れたくなる不思議な場所です。

鹿川を流れる水は清らかで、ぽっかりと広がる青空からは、ドカッと太陽が降り注ぎます。その太陽を浴びて伸びやかに稲穂が薫ります。

「五月下旬に田植えをして、十月の下旬に収穫します。日照時間の長さ、朝晩の温度差が大きいのも美味しい米の理由でしょう。」生産者の西高光義さん(50歳)、控えめですが、とても誇らしげです。

花崗岩から湧き出る川の水を引き、山の養分を蓄えた土地。牛の敷寝に刈干しを撒いて熟成させた堆肥を使うのも美味しさの秘密です。

西高さんは、その完熟堆肥を使い、夏秋トマトも栽培しています。甘くて美味しいと評判です。

風土に根ざし、その恵みを最大限に活かした米作り、作物づくりです。

風土がとりなす縁もあります。おにぎりを持って、村を歩いてみると、車からでは見られない村の営みが心にしみます。

【日之影町・阿下集落の水車】

水車小屋に入ると、心地の良い籾の香りに包まれます。ドーン、ドーンと、二本の杵が、石臼をそれぞれついています。外では、川の水の音。水車がコトコトと回り、上手い具合に、杵と連動しています。

水車の持ち主は、河野一郎さん(68歳)。昔はどこにでもあった水車、精米の文化を後世に伝えたいと、四年前に地元の大工さんとつくりました。

「籾からいれて14〜15時間程度で、精米が終わります。途中に、一回とうみで、籾殻を飛ばします。熱があがらんから、米の栄養価を損なうことなく、美味しいお米になりますよ」。

この集落では、今年度にもう三基水車を設え、田に菜の花、石垣にシバザクラ、山に紅葉を植える予定だそうです。

『水車のもみじの里づくり』。村人総出で、癒しの里を築いています。

【郷土のお米とこれから】

喜六の郷土は、宮崎県北にあります。今回は、五ヶ瀬川流域圏の5つの地域をレポートしましたが、こだわりと愛情を持って、米作りに励んでいる農家の方々が郷土にはたくさんいます。

その仕事は、米作りに限らず、畑を守り、山を守り、村の景観を守り、ひいては国土を守る仕事です。農家があり、食ベものがあってこそ、私たちは人間としての生産活動を行えます。

ところが、日本の農村地帯では、過疎化、少子高齢化が進み、それに比例し、農家数、農業就業人口も激減しています。宮崎県北地域も例外ではなく、むしろその先進地域だと言えるでしょう。

私たちが、見ている棚田も、そのほとんどがおじいさん、おばあさんの手によって、維持されています。担い手不足もあり、今後のことについては、皆、不安に思っています。

そんな中で、米価暴落というショッキングなニュースが流れています。その原因は、政府の備蓄米のだぶつきによる買い控え。戸別所得補償モデル事業により米の生産による収益が期待されることから、その分を値引きした価格での取引、流通が行われていること。そして、猛暑による一等米の減少。二等米、三等米の増加。デフレなどが理由としてあげられています。

こちらの農業者に話を聴いたところでは、「出荷した時点で赤字になるのではないか」、ということでした。さらに、戸別所得補償モデル事業では、米農家といえどもその土地が借地だと、地権者との合意の上でその受給者が決められため、補償対象にならないなど曖昧な点が多く、農業を廃業せざるをえない農家が増えるということでした。

メディアでは、食料へ対する危機感として、食料自給率が示されますが、大切なのは【食料自給力】です。日本の人口に対する農業従事者は、ほんの2%足らずで、その45%以上が70歳以上の高齢者だと言われています。県内、特に県北山間部では、その割合がさらに高いでしょう。

喜六では、郷土の農家に感謝し、その景観が守られるよう今後、農山漁村の下支えになるような事業にも取り組んでいきたいと考えています。

【レポート 藤木哲朗】

- TrackBack (Close): -

山の恵み 第3回【稲刈り】

- 2010-10-10 (Sun)

- 山の恵み

山の恵み 第3回【稲刈り】

今回は、高千穂町押方地区の興梠尊教さん(73歳)に稲刈りについて、同町在住の大賀浩司さん(35歳)と、学んできました。

大賀さんは、地元在住ではありますが、農業体験は今までに一度もありません。今回が、初挑戦となります。

バインダーで稲刈り。大賀浩司さん。

干台づくり。興梠さん(写真、左)と、大賀さん(右)。

高千穂町では、10月の初旬から晩秋にかけて稲刈りが行われます。この季節は、朝から夕方にかけてどの地区でも稲刈りに勤しむ農家の方の姿が見受けられます。

【今日の仕事】

① 稲刈り

② 竿ごしらえ

③ 稲の掛け干し

【① 稲刈り】

バインダーで稲刈りをします。バインダーの名前は、その名も「あきばれ」(三菱製)です。

稲刈りは、通常晴れた日にします。朝早くは、露で濡れているため、作業の効率性と、稲の乾燥を考え、この日は午前10時から開始しました。

田の縁から囲むように刈っていきます。田の縁をこちらでは、「クロ」と言います。

中山間地は、平地に比べて田の面積が小さく、形も不規則です。その土地にそった形になります。

バインダーでは、刈り取った稲を保持し、一定量集まると、ナイロンの紐でひとまとめにします。

興梠さん、迷うことなく、さっさと刈り取っていきます。

【大賀さんも、バインダーに挑戦】

興梠さんのレクチャーを受けます。

おそるおそる、作業開始。

バイクでツーリングが趣味の大賀さん、バインダーも上手に運転します。

とても、楽しそうです。「覚えが早い!」興梠さんからも、お褒めのお言葉。

【稲刈り鎌での、手刈り】

手前の窪みは、イノシシが荒らした後。

機械を入れたり向きを変えやすくするために、田の角は稲刈り鎌を使って、手刈りをします。また、暴風雨や獣が荒らし、倒伏した稲も手刈りをします。

稲を持つ手は、根元から15cmほど上を持ち、鎌で根元から一気に刈ります。

「街中のは、育ちが良いから二、三束。うちのは、山の上だから五束ぐらいでひとまとめ。」まとめながら、刈っていきます。

興梠さんが、バインダーで稲刈りをする間、大賀さんは倒れた稲を手刈り。

なかなか、上手いもんです。

【② 竿ごしらえ】

倉庫にある杉でつくった杭を林内運搬車に積み込みます。

竹の竿とともに、田へ運びます。

端は三本。田に突き立てます。

内は二本の杭、上に竹の竿を通します。

しっかりと、ナイロンの紐で固定します。

「風で飛ばされんように、しっかりと作っとかにゃいかん。へたくそに作ると、稲を掛けただけで倒れる」。見た目より、技術がいり、とても重要です。

稲を半分の量に分け、竿に掛けていきます。

束ねた稲を予め集めておくと、効率的です。

黙々と作業を進める、大賀さん。

とても初めてとは思えない手際の良さ。きれいに掛けていきます。

それでも、まだまだあります。

遠くの稲は、林内運搬車に乗せて運びました。大賀さん、大活躍。

一枚目の田を終了。

この日は、二枚の田、七畝を終わらせました。終了時刻が午後5時でした。

最後に、獣よけの電気牧柵のスイッチをオンにします。イノシシが入りませんように!

【感想】

【興梠尊教さん(73歳)】

今日は、ご苦労さん。作業は、あと十日ぐらいかかるので、いつでも手伝いに来ない。

【大賀浩司さん(35歳)】

今日は、ゆっくり眠れそうです。稲刈りの労働は大変で、これを奥さんと二人だけでしているのにはとても驚きました。米の一粒まで大切にしなければと思います。普段使っていない筋肉を使ったようで、手が痛いです。バインダーは、地面がぼこぼこしていたので、運転が難しかったです。林内運搬車など、乗り物好きな僕には、とても楽しかったです。ありがとうございました。

帰りは、バイクで。趣味は、ツーリングです。

【今日のこびる】

今朝、獲ってきたばかりの、スズメバチの幼虫。地元では蜂の子と言います。綿に入っている白い幼虫や、サナギは生でも食べられます。蒸して、なすびと砂糖醤油や味噌で、甘辛く煮て食べるのが一般的です。タンパク質が豊富に含まれています。私は食べましたが、大賀さんは、びびって食べませんでした。美味しかったです。

(レポート 藤木哲朗)

今回は、高千穂町押方地区の興梠尊教さん(73歳)に稲刈りについて、同町在住の大賀浩司さん(35歳)と、学んできました。

大賀さんは、地元在住ではありますが、農業体験は今までに一度もありません。今回が、初挑戦となります。

バインダーで稲刈り。大賀浩司さん。

干台づくり。興梠さん(写真、左)と、大賀さん(右)。

高千穂町では、10月の初旬から晩秋にかけて稲刈りが行われます。この季節は、朝から夕方にかけてどの地区でも稲刈りに勤しむ農家の方の姿が見受けられます。

【今日の仕事】

① 稲刈り

② 竿ごしらえ

③ 稲の掛け干し

【① 稲刈り】

バインダーで稲刈りをします。バインダーの名前は、その名も「あきばれ」(三菱製)です。

稲刈りは、通常晴れた日にします。朝早くは、露で濡れているため、作業の効率性と、稲の乾燥を考え、この日は午前10時から開始しました。

田の縁から囲むように刈っていきます。田の縁をこちらでは、「クロ」と言います。

中山間地は、平地に比べて田の面積が小さく、形も不規則です。その土地にそった形になります。

バインダーでは、刈り取った稲を保持し、一定量集まると、ナイロンの紐でひとまとめにします。

興梠さん、迷うことなく、さっさと刈り取っていきます。

【大賀さんも、バインダーに挑戦】

興梠さんのレクチャーを受けます。

おそるおそる、作業開始。

バイクでツーリングが趣味の大賀さん、バインダーも上手に運転します。

とても、楽しそうです。「覚えが早い!」興梠さんからも、お褒めのお言葉。

【稲刈り鎌での、手刈り】

手前の窪みは、イノシシが荒らした後。

機械を入れたり向きを変えやすくするために、田の角は稲刈り鎌を使って、手刈りをします。また、暴風雨や獣が荒らし、倒伏した稲も手刈りをします。

稲を持つ手は、根元から15cmほど上を持ち、鎌で根元から一気に刈ります。

「街中のは、育ちが良いから二、三束。うちのは、山の上だから五束ぐらいでひとまとめ。」まとめながら、刈っていきます。

興梠さんが、バインダーで稲刈りをする間、大賀さんは倒れた稲を手刈り。

なかなか、上手いもんです。

【② 竿ごしらえ】

倉庫にある杉でつくった杭を林内運搬車に積み込みます。

竹の竿とともに、田へ運びます。

端は三本。田に突き立てます。

内は二本の杭、上に竹の竿を通します。

しっかりと、ナイロンの紐で固定します。

「風で飛ばされんように、しっかりと作っとかにゃいかん。へたくそに作ると、稲を掛けただけで倒れる」。見た目より、技術がいり、とても重要です。

稲を半分の量に分け、竿に掛けていきます。

束ねた稲を予め集めておくと、効率的です。

黙々と作業を進める、大賀さん。

とても初めてとは思えない手際の良さ。きれいに掛けていきます。

それでも、まだまだあります。

遠くの稲は、林内運搬車に乗せて運びました。大賀さん、大活躍。

一枚目の田を終了。

この日は、二枚の田、七畝を終わらせました。終了時刻が午後5時でした。

最後に、獣よけの電気牧柵のスイッチをオンにします。イノシシが入りませんように!

【感想】

【興梠尊教さん(73歳)】

今日は、ご苦労さん。作業は、あと十日ぐらいかかるので、いつでも手伝いに来ない。

【大賀浩司さん(35歳)】

今日は、ゆっくり眠れそうです。稲刈りの労働は大変で、これを奥さんと二人だけでしているのにはとても驚きました。米の一粒まで大切にしなければと思います。普段使っていない筋肉を使ったようで、手が痛いです。バインダーは、地面がぼこぼこしていたので、運転が難しかったです。林内運搬車など、乗り物好きな僕には、とても楽しかったです。ありがとうございました。

帰りは、バイクで。趣味は、ツーリングです。

【今日のこびる】

今朝、獲ってきたばかりの、スズメバチの幼虫。地元では蜂の子と言います。綿に入っている白い幼虫や、サナギは生でも食べられます。蒸して、なすびと砂糖醤油や味噌で、甘辛く煮て食べるのが一般的です。タンパク質が豊富に含まれています。私は食べましたが、大賀さんは、びびって食べませんでした。美味しかったです。

(レポート 藤木哲朗)

- TrackBack (Close): -

山の恵み 第2回【シソの実の収穫】

- 2010-09-13 (Mon)

- 山の恵み

山の恵み 第2回【シソの実の収穫】

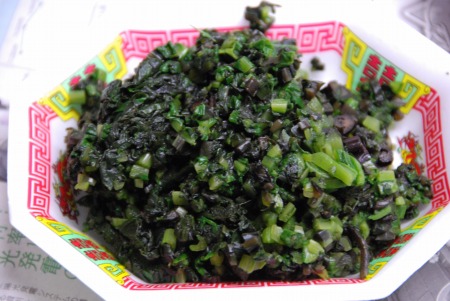

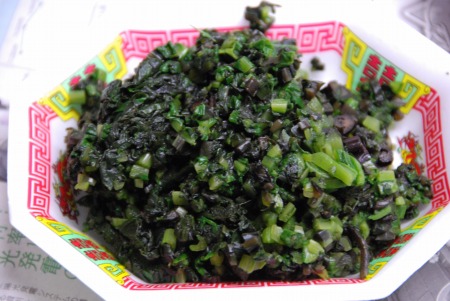

今回は、高千穂町押方地区の飯干幸子さん(78歳)、工藤シズさん(75歳)、甲斐啓子さん(66歳)と、シズさんの畑に実ったシソの実を収穫しました。

三人は前日にも収穫作業をし、シソの実の佃煮もつくっていましたので、収穫作業と合わせてご紹介いたします。

シソは、青紫蘇。「実の先に、花が一つ二つ残っているのが食べ頃」とは幸子さん。収穫期を逃すと、固くてぱさぱさして味も素っ気もないそうです。ちなみに、葉の収穫は、タケノコを収穫する時期。四月、五月頃が柔らかくて美味しいそうです。

実をすぐる幸子さん。

【シソの実の収穫作業】

シズさんの畑で、収穫。

根こそぎ抜き、根元をハサミで切ります。

今年は台風もなく、豊作です。「台風が一番大変、なんもかんも倒れるから」

収穫したシソは、水洗いします。土や葉についた虫を洗い流します。

瑞々しい!辺りをシソのよい香りが包みます。

シソの実。小さな花が可愛らしいです。

【実をすぐる作業】

続いて、実をすぐる作業です。

穂に小さい実が並んで実っています。茎のほうから穂先に、手でこするように滑らせると簡単にとれます。

膝の上にナイロンを置くのは、濡れないため。手袋は、手がアクに染まるのを防ぐためです。

「山椒の実は、こしこ採るのは大変ばい。刺がイガイガしちょるから。」

「手に色がついたらなかなか落ちんけど、ハイターなら一発で落ちる。」そうです。

実をすぐった後のシソの茎と葉は、また畑へ。

すきこんで、畑の肥料とします。

全部を収穫せずに株を残しておけば、落ち種が育ちます。

「赤紫蘇は、梅干しにはいいけど実が少ない。青紫蘇の葉は汁が少ない。」

【シソの実の佃煮】

たくさんの実から、少量しかできないシソの実の佃煮です。

材料 シソの実 ショウガ

調味料 砂糖 醤油 みりん ダシ

作り方

① シソの実をさっと湯がいて水を切る。

② 調味料を合わせ、シソの実と二時間炊いてでき上がり。

冷や奴にも合います。口の中で実がプチっと潰れるのも楽しいです。

もちろん、ご飯にも合います。塩揉みして、ダシまぶして食べるのも簡単で美味しいということでした。

この時期しか食べることの出来ないシソの実の佃煮。シソの香りも爽やかな、贅沢な一日でした。ありがとうございました。

【今日のこびる】

トマトの煮ただけ 酸味も爽やか、甘みも絶妙♪

(レポート・藤木哲朗)

今回は、高千穂町押方地区の飯干幸子さん(78歳)、工藤シズさん(75歳)、甲斐啓子さん(66歳)と、シズさんの畑に実ったシソの実を収穫しました。

三人は前日にも収穫作業をし、シソの実の佃煮もつくっていましたので、収穫作業と合わせてご紹介いたします。

シソは、青紫蘇。「実の先に、花が一つ二つ残っているのが食べ頃」とは幸子さん。収穫期を逃すと、固くてぱさぱさして味も素っ気もないそうです。ちなみに、葉の収穫は、タケノコを収穫する時期。四月、五月頃が柔らかくて美味しいそうです。

実をすぐる幸子さん。

【シソの実の収穫作業】

シズさんの畑で、収穫。

根こそぎ抜き、根元をハサミで切ります。

今年は台風もなく、豊作です。「台風が一番大変、なんもかんも倒れるから」

収穫したシソは、水洗いします。土や葉についた虫を洗い流します。

瑞々しい!辺りをシソのよい香りが包みます。

シソの実。小さな花が可愛らしいです。

【実をすぐる作業】

続いて、実をすぐる作業です。

穂に小さい実が並んで実っています。茎のほうから穂先に、手でこするように滑らせると簡単にとれます。

膝の上にナイロンを置くのは、濡れないため。手袋は、手がアクに染まるのを防ぐためです。

「山椒の実は、こしこ採るのは大変ばい。刺がイガイガしちょるから。」

「手に色がついたらなかなか落ちんけど、ハイターなら一発で落ちる。」そうです。

実をすぐった後のシソの茎と葉は、また畑へ。

すきこんで、畑の肥料とします。

全部を収穫せずに株を残しておけば、落ち種が育ちます。

「赤紫蘇は、梅干しにはいいけど実が少ない。青紫蘇の葉は汁が少ない。」

【シソの実の佃煮】

たくさんの実から、少量しかできないシソの実の佃煮です。

材料 シソの実 ショウガ

調味料 砂糖 醤油 みりん ダシ

作り方

① シソの実をさっと湯がいて水を切る。

② 調味料を合わせ、シソの実と二時間炊いてでき上がり。

冷や奴にも合います。口の中で実がプチっと潰れるのも楽しいです。

もちろん、ご飯にも合います。塩揉みして、ダシまぶして食べるのも簡単で美味しいということでした。

この時期しか食べることの出来ないシソの実の佃煮。シソの香りも爽やかな、贅沢な一日でした。ありがとうございました。

【今日のこびる】

トマトの煮ただけ 酸味も爽やか、甘みも絶妙♪

(レポート・藤木哲朗)

- TrackBack (Close): -

山の祭 第2回【鞍岡祇園神社夏季例大祭】

- 2010-07-27 (Tue)

- 山の祭

山の祭 第2回【鞍岡祇園神社夏季例大祭】

今回ご紹介するのは、7月15日に五ヶ瀬町鞍岡地区で行われました、『鞍岡祇園神社夏季例大祭』です。

九州島発祥の地・祇園山(1307.1m)の麓にある祇園神社の夏例祭は、厄病、疫病の厄難災難消除、五穀豊穣を祈願します。悪魔退散祈願として、素盞鳴大神がヤマタノオロチを退治する森巻神事など、とても珍しい行事が伝えられています。

今年は、害虫駆除を祈願する古代からの農耕儀礼『虫追い』も復活し、地元民だけではなく、アメリカから来日した学生も多数参加し、大変な賑わいでした。

『虫追い』の御神輿。

祇園神社

御祭神

素盞鳴大神 大己貴大神 伊弉冉大神

奇稲田姫神 五ッ瀬ノ神 蘇民将来 巨旦将来

天満天神 足名椎神 手名椎神 稲荷大明神

第二十九代欽明天皇の十六年頃、知保郷に厄病流行し疫病及び厄難消除の祈願守護神として創始祇園社と称し、第五十五代文徳天皇の天安元年曽男神(素盞鳴大神)並びに冠八面大明神(闇龗神)に正五位下の神階奉授の古い神社であります。(文徳実録第九より)

第五十六代清和天皇の貞観十一年山城国(京都)八坂神社より素盞鳴大神を勧請、その他の諸神を合祀し八坂神社と改称。昭和十年祇園神社と改称現在に至っております。(祇園神社案内より)

森巻神事の由来

矢惣園組の森巻の神事悪魔退散祈願として、古事の大蛇退治の八岐の大蛇をまかや(ちがや)で作り、神殿より右の立木に巻く大蛇は八尋、左の木に巻く大蛇は七尋と定められ木に巻きつけられ頭は、新しく芽生えた真竹の若竹を割って作った橋の上にのせ、一夜造りの甘酒を備える(スサノオミコト大蛇退治)橋も桁に並べる板の数も陰暦平年は十二枚、うるう年は月数の十三枚をまかやで結いつけるを慣わしとする。(祇園神社案内より)

(※矢惣園組は、祇園神社のそばを流れる五ヶ瀬川の対岸にある地域の組名です)

【鞍岡祇園神社夏季例大祭・スナップ集】

矢惣園組の氏子がまかやを編み、竹を組み、ヤマタノオロチを設えます。

神楽殿では、まかやで円を描き奉納相撲が行われます。

森巻神事。佐貫宮司が祝詞を上げたのち、ヤマタノオロチに甘酒をたらふく飲ませます。疫病厄病悪魔退散間違いなしです。

社殿にて神事が行われます。

地元の鞍岡小学校の六年生による「浦安の舞」奉納。

神楽殿にて、祇園神楽奉納。

テンポが速く、どこか雅な感じがします。

御幸行列を前に、鞍岡中学校の生徒による、棒術と薙刀の披露がありました。

【御神幸行列】

「こどもの神輿だ!わっしょい!わっしょい!」

_1.jpg)

鼓笛隊も続きます。

沿道で行列を見ていたおじいさんが教えてくれました。「虫追いは、私が子どもの頃に、父親たちが神輿をかついで集落内を飛び回りましたわ。一日かけてやってましたね~。」

この儀式は、害虫駆除以外にも、日照りが続いたときの雨乞い祈願や、その逆のときにも出て回ったそうです。

異文化交流を目的としてアメリカから訪れた中高生たちも半被を着て参加。

商店街どおりを練り歩きます。

アメリカの学生たちも、「ワッショイ!ワッショイ!」

「海外の方も参加してくれて、世界とつながったようです。」佐貫宮司は、御神馬で。

街を練り歩き、祇園神社へ。鎮守の森に「わっしょい!」の掛け声と熱気があふれます。

妙見神水の御神水神輿。境内を周りフィナーレが近づきます。

やがて、神様たちは社へ帰っていきます。

【心影無雙太車流棒術『白刃の演武』】

気迫のこもった演武が続きます。子どもたちも真剣に見ています。鞍岡には、秘伝の書があり、今も大切に保管されているそうです。

おばあちゃんも、見事な棒術の披露に拍手を送ります。

子どもたちの神楽奉納。立派に舞いました。

(写真左、松本さん。右、江藤さん】

鞍岡地域づくり協議会『祇園祭盛り上げ隊』

実行委員長 江藤実さん(35歳)

天候が心配でしたが、みんなの頑張りに天も応えてくれたと思います。僕たちが子どもの頃の祭は、人出も多く、屋台も並び、とても賑やかなものでした。けれども、過疎化が進み人手が減り、祭りの規模も年々縮小していきました。

そこで、鞍岡地区で暮らす40歳以下の男子に声をかけ、みんなで祭を盛り上げようと話し合ってきました。みんなで5000円ずつ出資して、屋台を開きました。今年は、虫追いの行事も復活しましたし、外国からも大勢参加してくれて、とても盛り上がったと思います。

「昔の賑やかだった祭に、近づいたぞ」と、地元のおじいさんに声をかけられたのが嬉しかったです。みんな、良い顔をしていると思います。

副実行委員長 松本淳一郎さん(32歳)

若い力が集結して、祭を盛り上げられたのが嬉しかったです。子どもたちも楽しそうでしたし、祇園神社の神様も喜んでくれたと思います。

これを機会に祭以外でも、みんなで力を合わせて町を盛り上げていけたらよいと思います。

_1.jpg)

子どもから大人まで、みんなの楽しい声が続いていました。

(レポート・藤木哲朗)

今回ご紹介するのは、7月15日に五ヶ瀬町鞍岡地区で行われました、『鞍岡祇園神社夏季例大祭』です。

九州島発祥の地・祇園山(1307.1m)の麓にある祇園神社の夏例祭は、厄病、疫病の厄難災難消除、五穀豊穣を祈願します。悪魔退散祈願として、素盞鳴大神がヤマタノオロチを退治する森巻神事など、とても珍しい行事が伝えられています。

今年は、害虫駆除を祈願する古代からの農耕儀礼『虫追い』も復活し、地元民だけではなく、アメリカから来日した学生も多数参加し、大変な賑わいでした。

『虫追い』の御神輿。

祇園神社

御祭神

素盞鳴大神 大己貴大神 伊弉冉大神

奇稲田姫神 五ッ瀬ノ神 蘇民将来 巨旦将来

天満天神 足名椎神 手名椎神 稲荷大明神

第二十九代欽明天皇の十六年頃、知保郷に厄病流行し疫病及び厄難消除の祈願守護神として創始祇園社と称し、第五十五代文徳天皇の天安元年曽男神(素盞鳴大神)並びに冠八面大明神(闇龗神)に正五位下の神階奉授の古い神社であります。(文徳実録第九より)

第五十六代清和天皇の貞観十一年山城国(京都)八坂神社より素盞鳴大神を勧請、その他の諸神を合祀し八坂神社と改称。昭和十年祇園神社と改称現在に至っております。(祇園神社案内より)

森巻神事の由来

矢惣園組の森巻の神事悪魔退散祈願として、古事の大蛇退治の八岐の大蛇をまかや(ちがや)で作り、神殿より右の立木に巻く大蛇は八尋、左の木に巻く大蛇は七尋と定められ木に巻きつけられ頭は、新しく芽生えた真竹の若竹を割って作った橋の上にのせ、一夜造りの甘酒を備える(スサノオミコト大蛇退治)橋も桁に並べる板の数も陰暦平年は十二枚、うるう年は月数の十三枚をまかやで結いつけるを慣わしとする。(祇園神社案内より)

(※矢惣園組は、祇園神社のそばを流れる五ヶ瀬川の対岸にある地域の組名です)

【鞍岡祇園神社夏季例大祭・スナップ集】

矢惣園組の氏子がまかやを編み、竹を組み、ヤマタノオロチを設えます。

神楽殿では、まかやで円を描き奉納相撲が行われます。

森巻神事。佐貫宮司が祝詞を上げたのち、ヤマタノオロチに甘酒をたらふく飲ませます。疫病厄病悪魔退散間違いなしです。

社殿にて神事が行われます。

地元の鞍岡小学校の六年生による「浦安の舞」奉納。

神楽殿にて、祇園神楽奉納。

テンポが速く、どこか雅な感じがします。

御幸行列を前に、鞍岡中学校の生徒による、棒術と薙刀の披露がありました。

【御神幸行列】

「こどもの神輿だ!わっしょい!わっしょい!」

_1.jpg)

鼓笛隊も続きます。

沿道で行列を見ていたおじいさんが教えてくれました。「虫追いは、私が子どもの頃に、父親たちが神輿をかついで集落内を飛び回りましたわ。一日かけてやってましたね~。」

この儀式は、害虫駆除以外にも、日照りが続いたときの雨乞い祈願や、その逆のときにも出て回ったそうです。

異文化交流を目的としてアメリカから訪れた中高生たちも半被を着て参加。

商店街どおりを練り歩きます。

アメリカの学生たちも、「ワッショイ!ワッショイ!」

「海外の方も参加してくれて、世界とつながったようです。」佐貫宮司は、御神馬で。

街を練り歩き、祇園神社へ。鎮守の森に「わっしょい!」の掛け声と熱気があふれます。

妙見神水の御神水神輿。境内を周りフィナーレが近づきます。

やがて、神様たちは社へ帰っていきます。

【心影無雙太車流棒術『白刃の演武』】

気迫のこもった演武が続きます。子どもたちも真剣に見ています。鞍岡には、秘伝の書があり、今も大切に保管されているそうです。

おばあちゃんも、見事な棒術の披露に拍手を送ります。

子どもたちの神楽奉納。立派に舞いました。

(写真左、松本さん。右、江藤さん】

鞍岡地域づくり協議会『祇園祭盛り上げ隊』

実行委員長 江藤実さん(35歳)

天候が心配でしたが、みんなの頑張りに天も応えてくれたと思います。僕たちが子どもの頃の祭は、人出も多く、屋台も並び、とても賑やかなものでした。けれども、過疎化が進み人手が減り、祭りの規模も年々縮小していきました。

そこで、鞍岡地区で暮らす40歳以下の男子に声をかけ、みんなで祭を盛り上げようと話し合ってきました。みんなで5000円ずつ出資して、屋台を開きました。今年は、虫追いの行事も復活しましたし、外国からも大勢参加してくれて、とても盛り上がったと思います。

「昔の賑やかだった祭に、近づいたぞ」と、地元のおじいさんに声をかけられたのが嬉しかったです。みんな、良い顔をしていると思います。

副実行委員長 松本淳一郎さん(32歳)

若い力が集結して、祭を盛り上げられたのが嬉しかったです。子どもたちも楽しそうでしたし、祇園神社の神様も喜んでくれたと思います。

これを機会に祭以外でも、みんなで力を合わせて町を盛り上げていけたらよいと思います。

_1.jpg)

子どもから大人まで、みんなの楽しい声が続いていました。

(レポート・藤木哲朗)

- TrackBack (Close): -

山の料理 第3回【タケノコづくし】

- 2010-07-14 (Wed)

- 山の料理

山の料理 第3回【タケノコづくし】

今回、ご紹介するのは、前回(山の恵み【タケノコ採りと下ごしらえ】)収穫して下ごしらえしたタケノコ、アザミ、ワラビを使った山菜料理です。

煮しめ、タケノコ寿司、ワラビとキビ粉の地鶏スープ、アザミ飯、きゅうりの酢の物の5品です。「タケノコは、収穫してからが勝負!」。ということで、収穫した翌日にお料理し、お食事会となりました。

前回に引き続き、高千穂町押方地区の飯干幸子さん(78歳)、工藤シズさん(75歳)、甲斐啓子さん(66歳)と、ご近所の甲斐登志子さん(81歳)に、ご協力いただきました。

左から、啓子さん、幸子さん、シズさん。

登志子さん。ジャガイモの皮むき。

【煮しめ】

材料 タケノコ 鶏肉 ジャガイモ ニンジン インゲン豆 厚揚げ 乾燥椎茸 昆布

調味料 イリコだし みりん 薄口醤油 白砂糖 サラダ油 蜂蜜

ジャガイモと昆布以外の材料をいれて、ぐつぐつ煮ます。

ジャガイモは、すぐ煮えて溶けてしまうので、別の鍋に煮汁を入れて煮ます。

ある程度煮えたら、弱火にする。

幸子さん 「トロトロ炊いちょるうちに、別の仕事をすると。強火じゃと、すぐ汁がなくなって、焦げついてしまうき。」「コブと椎茸は、敵同士じゃから、別にしちょかんとすぐに煮えてしまう。」

美味しそう!もう少し!

煮しめ!

タケノコ寿司

材料 タケノコ 米 大葉

調味料 みりん カツオだし 醤油 砂糖 カボス酢

タケノコをみりん、カツオだし、醤油、砂糖で鍋で煮て味付けたのち、冷ましておく。

炊き上がった白米に、カボス酢を混ぜ、酢飯を作る。

_1.jpg)

サランラップにタケノコをのせ、その上に大葉を敷き酢飯をのせる。

優しく、しっかり巻く。

サランラップをとって、タケノコ寿司!

アザミ飯

材料 アザミ ベーコン エリンギ

調味料 塩コショウ

さっと湯を通し、流水であく抜きしたのち、刻んだアザミ。

ベーコンとアザミをフライパンで炒め、塩コショウで味を調える。

寿司のように冷ます。冷まさなくても美味しいので、お好みで。

アザミ飯!

ワラビとキビ粉の地鶏スープ

材料 ワラビ タケノコ キビ粉 ゴボウ ニンジン 地鶏

調味料 醤油 薄口醤油 塩

前日にあく抜きしたワラビの上部のフサフサ下部分をとる。

キビ粉以外の材料を鍋で煮て、調味料で味付けをする。

キビ粉は、水で溶かしながらかき混ぜる。

キビ粉は、一口大の大きさにして鍋にいれ一煮立ち。

ワラビとキビ粉の地鶏スープ!

きゅうりの酢の物

材料 きゅうり ショウガ 大葉

調味料 カボス酢

カボス酢は、お手製。作っておくと便利です♪

登志子さん 昔は、歳の晩ぐらいにしか、白い米は食べれんかった。麦や粟、キビ、トウキビを前の晩に臼で挽いて、米に混ぜて食べよった、米のほうが少ないぐらいだったね~。

たくさん料理が並んだので、ご近所さんや、ご友人をお招きしてのお食事会となりました。美味しい、美味しいと、みんなで仲良く食べました。

(レポート 藤木哲朗)

今回、ご紹介するのは、前回(山の恵み【タケノコ採りと下ごしらえ】)収穫して下ごしらえしたタケノコ、アザミ、ワラビを使った山菜料理です。

煮しめ、タケノコ寿司、ワラビとキビ粉の地鶏スープ、アザミ飯、きゅうりの酢の物の5品です。「タケノコは、収穫してからが勝負!」。ということで、収穫した翌日にお料理し、お食事会となりました。

前回に引き続き、高千穂町押方地区の飯干幸子さん(78歳)、工藤シズさん(75歳)、甲斐啓子さん(66歳)と、ご近所の甲斐登志子さん(81歳)に、ご協力いただきました。

左から、啓子さん、幸子さん、シズさん。

登志子さん。ジャガイモの皮むき。

【煮しめ】

材料 タケノコ 鶏肉 ジャガイモ ニンジン インゲン豆 厚揚げ 乾燥椎茸 昆布

調味料 イリコだし みりん 薄口醤油 白砂糖 サラダ油 蜂蜜

ジャガイモと昆布以外の材料をいれて、ぐつぐつ煮ます。

ジャガイモは、すぐ煮えて溶けてしまうので、別の鍋に煮汁を入れて煮ます。

ある程度煮えたら、弱火にする。

幸子さん 「トロトロ炊いちょるうちに、別の仕事をすると。強火じゃと、すぐ汁がなくなって、焦げついてしまうき。」「コブと椎茸は、敵同士じゃから、別にしちょかんとすぐに煮えてしまう。」

美味しそう!もう少し!

煮しめ!

タケノコ寿司

材料 タケノコ 米 大葉

調味料 みりん カツオだし 醤油 砂糖 カボス酢

タケノコをみりん、カツオだし、醤油、砂糖で鍋で煮て味付けたのち、冷ましておく。

炊き上がった白米に、カボス酢を混ぜ、酢飯を作る。

_1.jpg)

サランラップにタケノコをのせ、その上に大葉を敷き酢飯をのせる。

優しく、しっかり巻く。

サランラップをとって、タケノコ寿司!

アザミ飯

材料 アザミ ベーコン エリンギ

調味料 塩コショウ

さっと湯を通し、流水であく抜きしたのち、刻んだアザミ。

ベーコンとアザミをフライパンで炒め、塩コショウで味を調える。

寿司のように冷ます。冷まさなくても美味しいので、お好みで。

アザミ飯!

ワラビとキビ粉の地鶏スープ

材料 ワラビ タケノコ キビ粉 ゴボウ ニンジン 地鶏

調味料 醤油 薄口醤油 塩

前日にあく抜きしたワラビの上部のフサフサ下部分をとる。

キビ粉以外の材料を鍋で煮て、調味料で味付けをする。

キビ粉は、水で溶かしながらかき混ぜる。

キビ粉は、一口大の大きさにして鍋にいれ一煮立ち。

ワラビとキビ粉の地鶏スープ!

きゅうりの酢の物

材料 きゅうり ショウガ 大葉

調味料 カボス酢

カボス酢は、お手製。作っておくと便利です♪

登志子さん 昔は、歳の晩ぐらいにしか、白い米は食べれんかった。麦や粟、キビ、トウキビを前の晩に臼で挽いて、米に混ぜて食べよった、米のほうが少ないぐらいだったね~。

たくさん料理が並んだので、ご近所さんや、ご友人をお招きしてのお食事会となりました。美味しい、美味しいと、みんなで仲良く食べました。

(レポート 藤木哲朗)

- TrackBack (Close): -